|目次

| 太刀魚のウキ釣り

| TIDEforWIN付釣果記録用紙

| セルとVBA間データ受渡し

| アニメーションGIF

| sitemap.xml表示

| htaccess設定

| 掲示板

|

作成日:2014年12月07日、更新日:2015年 1月 1日 作成:太刀魚

太刀魚のウキ釣りについての独断と偏見に満ちた覚書を書いています。

太刀魚(タチウオ)のウキ釣り覚書

太刀魚のウキ釣りについては、まだ2年程度しか経験がありませんが、私なりに考察した結果を示します。

基本的に同じ仕掛けの竿を2本用意し、一部分のみを変えて1晩、釣った結果を記録して改善していくと、徐々に釣果が上がりました。

ここに現在までに経験を積んだ結果を記載します。今までは、サイズの大きな太刀魚ばかりを狙っていましたので、

小型の指3本(幅6cm,長さ80cm未満程度)の太刀魚の口の先に鈎が掛かった場合(魚を傷つけていない場合)は、大きくなってから釣ろうと放流していました。

しかし、小型の太刀魚の方が旨いということを聞き、最近は、小型でも放流せずに持ち帰るようになりました。

基本的に太刀魚は、小型の方が釣るのが難しいと考えています。

尚、このページを読まれる前に

太刀魚 - 九州釣り情報を読まれることを推奨します。

目次

- 太刀魚ウキ釣りの仕掛け

- ウキ下について

- ケミホタルについて

- 釣鈎(ツリバリ)と鈎糸(ハリス)について

- 餌(エサ)について

- 合わせのタイミングと取り込みについて

- 釣座と仕掛けの投入位置について

- 太刀魚の締め方と手返し

- 潮まわりについて

- 謝辞

私は、釣場(波止場)の混雑を避けるために金曜日の深夜から翌朝まで釣ります。従って、ウキ釣りになり、朝マズメでもめったなことでは引釣りやルアーを投げたりはしません。

太刀魚は、捕食がヘタクソだと良く言われますが、私は捕食が上手だと思います。ただ、ヘビといっしょで捕食速度が遅いのだと思っています。

また、餌をうまく見つけるものだと感心します。75mmのケミホタルをつけている人のウキの5mくらい離れたところにケミホタルなしの仕掛けを投入すると結構アタリます。

後述しますが、この場合、75mmのケミホタルをつけている人が太刀魚を寄せるマキエの役割を果たし、ケミホタルなしの仕掛けの私が魅力的なイワシの餌で太刀魚を釣り上げるという大変愉快な形になります。

太刀魚に限らず魚を釣る場合、大きく分けて

- アタリを多く取る →仕掛けと餌

- アタリから確実に釣り上げる→合わせと取込みと手返し

ということになります。太刀魚のウキ釣りの場合は、特に仕掛けで釣果に差がでます。

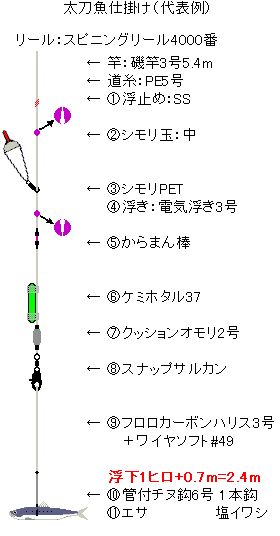

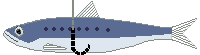

下記に私のウキ釣りの仕掛けを示し、説明します。何の変哲もない普通の遊動ウキ仕掛けですが、浮下(ウキシタ)・ケミホタル・釣鈎(ツリバリ)と鈎糸(ハリス)・餌を最適化すれば、アタリの回数は激増します。

詳細は後述しますが、一度試してみて下さい。

| ※1:

|

特にこだわりはありませんが、10年間手入れせずに使っていなかったリールを再度使用したら、同価格帯のDaiwaのリールに比べて、shimanoのリールの方が状態が良かった。

Daiwaは、錆(サビ)によってベアリングに引掛りがあり、ドラグの固着があったが、shimanoのリールは、性能の劣化が全くなかった。

|

| ※2:

|

道糸は、遠投しないので、太めの価格の安い物(ナイロン)を使用しています。混雑している釣場や風の強い日には、オマツリが生じやすいので、PEよりナイロンの方がお薦めです。

|

| ※3:

|

聞き合わせ(魚信)の為、磯竿の3号をお薦めしますが、波止場での大物(1mオーバー)狙いの場合は、投竿の方が抜き上げ安いと思います。

|

ウキ下(ウキから餌までの距離)は、深夜では、1~1.5ヒロ、朝マズメ時は、1ヒロ~1mにしています。

引釣りと違って、ウキ釣りは、ウキ下を深くすると太刀魚に餌が発見されにくくなります。

太刀魚は、深海魚で、ウキ袋はあるものの、中に空気がほとんど入っていません。従って、防波堤では、頭を斜め上にして泳いでいますので、

泳いでいるタナより下の餌は、無視される様です。坊主覚悟で大物を狙う方以外は、深夜に2ヒロ以上にする必要はないと考えます。

実際、TIDEforWIN付釣果記録用紙に記載している2014年の10~11月にかけて

釣上げた1m級の太刀魚5本は、ウキ下1~1.5ヒロです。2ヒロというデータもありますが、道糸を張ったふかせ状態なので、実質の海面からの深さは、1ヒロです。

朝マズメ時にウキ下を1.5ヒロのままにしていると、ウキが沈み込まずに餌を取られたり噛み切られたりする場合が多いです。この様な場合はすぐに半ヒロ程度、ウキ下を浅くします。

|

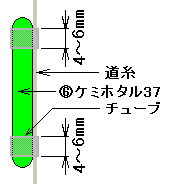

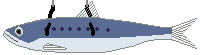

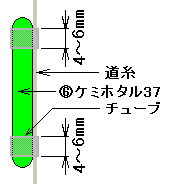

ケミホタルは、緑色の37mmが良いです。37mmを使用するので、左図のように付属のチューブを4~6mm幅に切って、2ヶ所で固定します。

水質の悪い大阪湾でも50mm以上のものは逆効果になる場合が多いです。

雨後や暴風雨の後で、海が荒れて濁っている場合を除いては、37mmを使用しています。

大物狙いの場合で、小型の太刀魚に故意に餌を見つかりにくくする場合は、赤色のケミホタルを使用する場合もあります。

そして、最も重要なのが、ケミホタルの餌からの取付け位置です。ケミホタルの役割は、太刀魚を集める為のもので、

餌を煌々(コウコウ)と照らすものではありません。餌の上20cm位の位置に75mmのケミホタルをつけている方がたまにおられますが、

余程の食い気のある馬鹿な太刀魚でない限り、こんな鈎(ハリ)や鈎糸(ハリス)丸見えの餌に食いつくことはありません。

ケミホタルは、37mmでも餌から最低500mm、大体1~1.5m離した方が良いです。

水質の悪い大阪湾でも、ウキ下1ヒロに緑色の37mmのケミホタルを入れてみて、ケミホタルの明かりが視認できる日は、餌から1.5m離してケミホタルを取り付けています。

食い渋って、まわりの人は釣れなくても(アタリ自体がなくても)私は1晩で(アタリが23回の中で)19匹釣った経験があります。

|

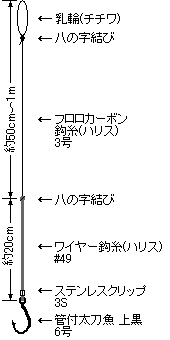

鈎糸は、フロロカーボンの10号を使用すると良くアタルかもしれませんが、大型では餌を飲み込まれると切られる可能性が高くなります。

私は、鈎を飲み込ませて釣りたいので、管付チヌ鈎6号からワイヤ#49を20~25cmつけて、その先にフロロカーボンの3号を50~150cmつけています。

ワイヤ#51は、すぐにキンクする(よじれる)ので、使わなくなりつつあります。 ※1

市販品のいかり鈎13cmにフロロカーボンの3号を結んだものは、フロロカーボンのところで切られたことが2014年、4回ありましたので

少し長いかもしれませんが、ワイヤは、20~25cmとしています。

ワイヤ部分があるので、前項のケミホタルの餌からの取付け位置が非常に重要になっています。

※1:キンクした(よじれた)ワイヤは、ワイヤに少しの張力を加えて、家のガスコンロ(釣場ではライター)であぶると真っ直ぐに復元できます。

ウキ釣りの餌としては、生き餌を除外し、入手しやすい餌を考えると、私の経験上、イワシが最も良いです。次にサンマの切身で、最後がキビナゴとなります。

適当に数値化しますと、キビナゴを10としますと、サンマの切身20、イワシ70の比率で、アタリの回数が多くなるように思います。

餌は、釣餌屋より魚屋やスーパーで購入する方が、安くて鮮度も良いので、アタリの回数は多くなります。

イワシの大きさは、10cmをちょっと越えるくらいの中羽イワシ[(真鰯(マイワシ)や片口鰯(カタクチイワシ)]が良いのですが、魚屋やスーパーには、なかなか出回りません。

釣場で、サビキ釣りを行って、大きなキビナゴよりすこし大きいカタクチ鰯(10~12cmくらい)を調達できたら、生き餌の次に良い餌になります。

また、釣餌屋でキビナゴに赤とか青の色のついたものが売っていますが、イワシには全く太刀打ちできません。

(スーパーで購入するのは、15cmくらいの中羽イワシが多いのですが、20cm近いイワシを餌にして、1mオーバーを釣上げました。やってみないとわからないものです。)

イワシのサイズが大きいからと半分に切ったり、イワシのハラワタが金魚のフンみたいに飛び出していたりすると、アタリは極端に減ります。

このような餌の状態で釣れる場合は、サンマの切身でも釣れます。イワシのハラワタが飛び出していたりすると臭いがするので、良いように思えますが、私の経験では良くなかったです。飛び出したハラワタは、ハサミで切った方が良いです。

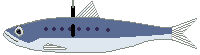

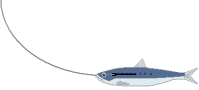

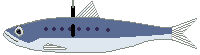

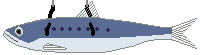

下図に示します様に鈎を餌に刺していますが、通常は餌1本鈎(横刺し)で、アタリのない場合は、餌1本鈎(下刺し)を行っています。

| 餌の刺し方 |

刺し方の説明 |

餌1本鈎(横刺し)

|

1本鈎で餌を中央横から刺し中央横へ抜きます。(背骨の真下に鈎を刺します。)装着が速ので通常はこのやり方ですが、鈎が丸見えなので、食い渋る場合には不向きです。

|

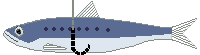

餌1本鈎(下刺し)

|

1本鈎で餌を下から刺します。裁縫針を利用して、鈎の反対側の鈎素から餌の下(腹)から通し、上(背)へ抜きます。(背骨の真横を通過するようにします。)

装着が遅いので、事前に何本も餌に刺して準備しておきます。鈎が見えにくいので、食い渋る場合には良いです。

錨(いかり)鈎も餌が水平になり、餌もちがよいのですが、餌をハラワタまで飲み込まれた場合は、鈎を外すのに難儀します。

|

餌1本鈎(目刺し)

|

1本鈎で餌を目の横から刺し目の横へ抜き、さらに背骨の下側に横から刺します。道糸を張り気味にして、潮流の流れにより、餌が水平になるように操作するか、道糸を断続的に巻き取り、餌が水平になるように心がけて、餌が泳いているように演出し(誘い)ます。

装着が速いのですが、混んでいる釣場では、四六時中リールを巻く(誘いをかける)必要があります。

|

餌2本鈎(横刺し)

|

小型の太刀魚から胴体を切り取られる場合は、餌を横から2ヶ所に刺します。(尻尾側の鈎は、切り取らた部位より尻尾側に刺します。)

装着が速いのですが、鈎が2本も丸見えなので、食い渋る場合には横刺しの1本鈎よりも更に不向きです。

|

餌について色々と書きましたが、餌を動かして誘いをかけてやることもお忘れなく。たまに竿を1m程度しゃくって、餌を動かしてやると近くにいたのかアタリが出ることがあります。

潮の流れの速い場合は、ウキ下を大きくして、道糸を張りながら流すと結構、餌が動いているように演出できます。

生き餌が一番ですが、夜釣りなので、ここでは触れません。

太刀魚は、餌を飲込む場合、口を開けて横に2~5m程度走って、喉(ノド)の奥に餌を飲むと言われています。

聞きかじりで、水中で見た訳ではありませんが、私もそのように考えています。

横に走っている最中に走りを止める方向に合わせを入れても、鈎掛りしないのは、走っている最中は、口が開いているのと喉の奥に餌が入っていない(くわえている)からだと推測します。

まとめますと、

- 横に走った場合は、走りが止まって餌を飲込み、口を閉じている時に合わせを入れる。 ※1

- 横に走らない場合は、そっと道糸を張って、聞合せを行い、走るのを待つ。(合わせを入れない) ※2

- 聞合せを行った後に横に走らないものの、横にゆっくり泳ぐ場合は、もう一度、聞合せをいれる。 ※3

- 最初から、いきなり沖に糸が連続的に出ていき止まらない場合は、大型かサゴシ(小型のサワラのこと)なので合わせをいれる。

いずれにしても合わせのタイミングは、沈んだウキが視認できない場合がほとんどなので、道糸をある程度、張って魚の動きを把握する必要があります。

| ※1:

|

「合わせを入れる」とは、道糸の糸ふけを取って、穂先が1m曲がる程度に竿を起こし、鈎を太刀魚にやさしく刺します。

太刀魚が暴れている場合は、口を閉じているように思いますが、別に追加で合わせを入れなくても鈎がしっかり刺さります。

|

| ※2:

|

「聞合せ」とは、ウキにアタリがある場合にそっと道糸を張って、穂先がほんの少し曲がる程度にし、餌が太刀魚の口の中で暴れているように演出することです。コンコンというアタリの後に穂先を急に締め込みますが、ここで合わせを入れてもすっぽ抜ける場合があります。このような場合は、締め込み時には道糸を送り出し、少し間をおいて、また聞き合わせを行います。

|

| ※3:

|

横にゆっくり泳ぐ場合の聞合せを何度も行った時、小型の太刀魚に釣鈎を飲み込まれて、腹に引っかかったことが度々あるので、スカ鈎を引く覚悟で合わせをいれる方が良いかもしれません。

|

太刀魚が掛かったら、ポンピングせずに竿の角度を一定に保ちながら、道糸を巻き取ります。

際まで寄せたら、抜き上げる為に高速で道糸を巻き、一気に抜き上げます。

大型の場合は、際でも暴れるので、竿の弾力が生かせる状態にして弱るのを待ってから、高速で道糸を巻き、一気に抜き上げます。

(抜き上げる直前は、竿がのされた様になり、竿の弾力がなくなるので、高速に道糸を巻く必要があります。)

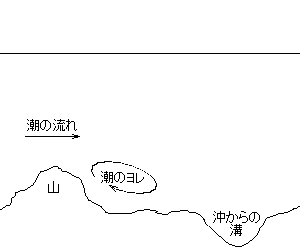

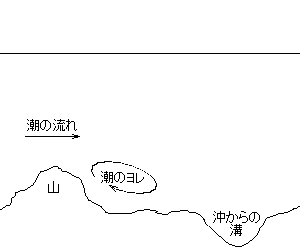

昼間、飛ばしサビキ釣りでアジ等の良く釣れる潮目(潮のよれている場所)は、太刀魚のよく釣れるポイントですし、

夜間に海面の明るい場所も、小魚が集まる良いポイントとなります。

捕食速度の遅い太刀魚は、回遊中にこれらの小魚が集まる場所に長くとどまり、待ち伏せすることになります。

従って、夜間は海面の明暗が分かれているところの暗闇側や潮のよれている場所が太刀魚のよく釣れるポイントとなります。

また、平坦な防波堤でも海底の状態は、一様ではなく場所によって山や谷(溝)がある為、釣れるポイントも偏ります。

|

釣座は、釣場によって様々と言えば終わりですが、下記の条件がどの釣場も共通していると思います。

- 潮のよれている場所(海底に溝や山のような凹凸があったり、防波堤の角)

- 街灯により海面の明暗が分かれている様な場所

- 防波堤の角は、釣場が混んでいてもウキを流す距離が大きくとれ、かつ潮がよれている場合が多いので、1番釣れるポイント。

仕掛けの投入位置は、深夜や朝マズメまでは、岸からの距離は、1~30m程度です。身のやわらかいイワシを餌にしているのもありますが、2~10m程度で釣る場合が多いです。

|

まず、釣ったらすぐにサバ折にして、血抜きをして締めています。そのせいか、食べた人には、大変評判が良いです。

太刀魚 - 九州釣り情報2の下から1/3のところに「鈎はずしのスピードアップ」の図がありますが、

手返しを速く行う、私のやり方を下記に示します。

- 釣上げたら、「鈎はずしのスピードアップ」のように喉元を右手の人差指で切ります。

- 頭を海に突き出して、サバ折(頭を180度上へ折り曲げて、尻尾の方に向ける)にします。この時、背骨付近より血が吹き出ます。

- スナップサルカンから下の鈎糸(ハリス)を外し、海水を汲んだバケツに浸けて、さらに血抜きを行います。(鈎がすぐに外せる場合は、餌をつけ直す場合もあります。)

- あらかじめ餌を付けておいた鈎糸(ハリス)をスナップサルカンに付けて、仕掛けを海に投入します。

- 血抜き(1分程度で可)が終わったら、鈎を外してクーラーに移し、次のために鈎に餌をつけておきます。

鈎を外す場合は、ラジオペンチ等を使います。また、鈎を飲み込まれている場合は、太刀魚の口の下を縦に鋏(ハサミ)で切って開くと鈎を楽に外せます。

太刀魚を刺身(サシミ)で食される方は、出来るだけ早くクーラーに移して冷蔵して下さい。

太刀魚にも稀に魚の寄生虫のアニサキスが身に潜り込んでいますので、

三枚下ろしにする時には良く見て除去して下さい。

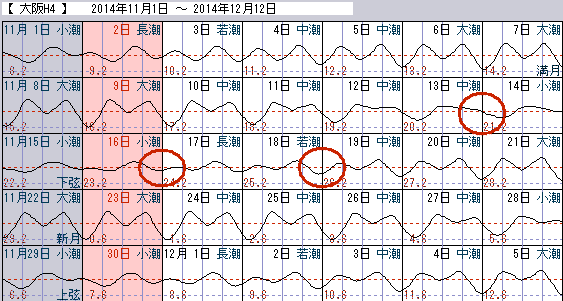

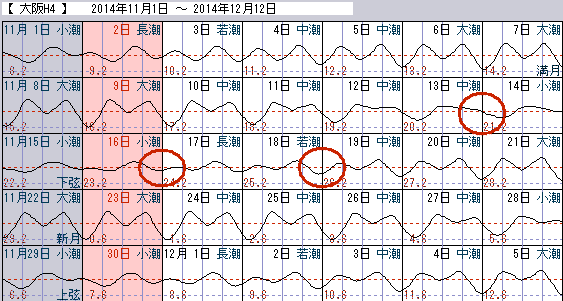

| TIDEforWINの潮回り図 |

潮回り図の説明 |

|

潮まわりについては、太平洋岸では大潮の後の中潮がよいとされていますが、実感はないです。若潮や長潮でも結構いいときもありました。

左図は、Fishing MIE - 潮汐予測ソフトTIDEforWIN -の大阪港2014年11月の1ヶ月の潮汐グラフですが、

時間帯によっては、潮位の変動の全くない中潮や小潮よりも潮位の変動がある若潮や長潮の方が良いように思えます。

潮が流れない潮どまりの場合は、まず釣れないので、潮汐グラフが大変役に立ちます。

|

太刀魚 - 九州釣り情報は、大変参考になりました。有用なページ、有難うございました。

下記のWebページも参考にさせて頂き釣場で検証しました。有難うございました。

- タチウオのウキ釣りで、ウキが完全に沈みオープンベールで構えた後の合わせ方 - Yahoo!知恵袋

- タチウオを波止から浮き釣りで狙っていますが、当たりは頻繁にあるのに乗らなかったり、すっぽ抜けたりするので、なかなか釣果が上がりません。 - Yahoo!知恵袋

- ワイヤーハリスとナイロンハリスの結束方法 タチウオのウキ釣り - Yahoo!知恵袋

- 太刀魚が大好きな釣り初心者です。太刀魚の浮き釣りのエサについてご教授下さい。 - Yahoo!知恵袋

- 防波堤からのタチウオ釣りでケミホタル37をつけているのですがやはり50が良いですか? - Yahoo!知恵袋

© 2014-2015 太刀魚 Released under the MIT license

|目次|▲頁先頭|